無料相談 24時間受付中

03-5579-9973

建設業許可は請負金額500万円以上の工事に必須!抜け道はなし

建設業許可は、請負金額によって必要性が変わります。500万円の請負金額がポイントです。

業務の拡大や取引先とのやり取りの中で、500万円を超える工事を請け負うこともあるでしょう。実務における、建設業許可と500万円の関係について解説します。

500万円の工事を請け負うには、同時に建設業者として資金調達の必要性も出てきます。建設業許可とあわせて確認しておきましょう。

- 500万円以上の業務を請け負う可能性があれば早めに許可を取得しておく

- 請負金額500万円を下回るための抜け道はない

- 無許可で請け負った後でも許可を取得できる可能性はある

請負金額500万円を下回るような抜け道があるのかや、罰則について見ていきましょう。

建設業許可の窓口では、建設業許可に関するご相談を承っております。

難易度の高い案件も複数の行政法人と連携し、許可取得までの準備からサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

メールでお問い合わせ

建設業許可は請負金額500万円以上の工事に必須

建設工事の請負金額が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。ただし、税込500万円未満の軽微な工事に該当する場合は、許可の所有は問われません。

また、法人、個人を問わず、どのような規模の事業者であっても同様となります。

規模の小さい事業者にとっては、税込500万円以上の工事となるとかなり大規模な案件となることでしょう。契約が決まってから建設業許可申請をすることは、時間を要するためおすすめできません。

いつでもこのような案件を請けることができるように、建設業許可を前もって取得しておくと安心です。

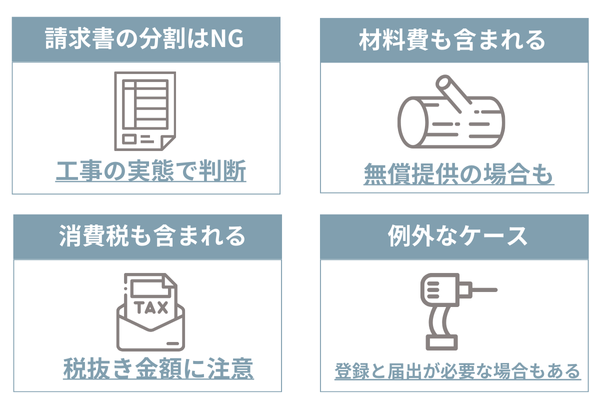

請負金額500万円を判断する際のポイント

請負金額500万円を判断する際に、重要なポイントがあります。基本的に、自己判断せずに専門家へ確認するようにしましょう。

- 工事の実態で判断!請求書の分割はできない

- 材料費は請負金額に含まれる

- 消費税も含まれる

- 500万円未満の工事でも登録と届出が必要なケース

それぞれ詳しく見ていきます。

工事の実態で判断!請求書の分割はできない

建設業許可を持っていない業者のために、「意図的に」一つの建設工事を複数に分割し税込500万円未満の請負契約とすることは、建設業法違反に該当します。

「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と建設業法に定められています。

契約書や請求書が分割されていたとしても、実際の工事の状態にて判断されてしまうのです。

この判断基準は、分割された工事がそれぞれ「別の工事として認められるか否か」というところになります。判断をするのは各許可行政庁です。合理的かつ正当な理由がある場合は、別工事として認められます。

分割できない例は、付帯工事である場合です。付帯工事は、まとめて一つの関連した工事と判断されます。

中には、長い工期の工事を月別に分けて1月期工事、2月期工事とした場合にこれらは別工事と判断されたケースもあります。

よって、自己判断はとても難しいです。

工事の分割は昔からよく行われてきた「建設業許可のない業者がいかにして500万円以上の工事を行うか」の常套手段です。

それを行政庁も十分承知していますので、工事を安易に分割しないようにしましょう。

材料費は請負金額に含まれる

材料費を含まず工事金額のみで500万円未満であれば、未許可業者も請け負うことができるのでしょうか。

「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする」と建設業法に定められています。

すなわち請負金額は、材料費や運送費に該当する金額分を含めた合計金額で設定しなければなりません。

無償で材料が提供された場合も、その想定価格を含めて請負金額を計算しないとならないのです。

消費税も含まれる

この500万円というボーダーラインは、税込金額となります。すなわち、消費税が10%であれば税抜き価格は454万5454円となります。

消費税が15%になれば、434万7826円です。

工事請負契約書の金額が税抜で記載されていることもあります。

契約書には税込金額が記載されているのが通常ですが、うっかり税抜金額のみをみて判断してしまうというミスが発生する可能性もあります。

許可をもっていない業者は、請負契約を結ぶ際にはこの点に注意をしてください。

500万円未満の工事でも登録と届出が必要なケース

建設業許可を持っていれば、その業種に関わる工事は何でもできるというわけではありません。電気工事はその代表ともいえる業種です。

電気工事を行うには、電気工事業者の登録を各都道府県で行う必要があります。電気の建設業許可をもっていても例外ではありません。

電気の建設業許可業者は、電気工事を元請けとして請けることはできます。

しかし、都道府県に対して電気工事登録をしていない場合は、自社で工事を行うことはできず他の登録電気工事業者に下請に出す必要があります。

登録電気工事業の詳細は非常に複雑です。

建設業許可の電気工事の管轄は「国土交通省」であり、登録電気工事業の管轄は「経済産業省」となり、全く別の法に基づくものとなります。

建設業許可を持っていないが電気工事業の登録をしている業者は、500万円未満の電気工事を自社ですることができます。

電気の建設業許可を持っていて電気工事登録をしていない業者は、どんな金額でも電気工事を自社で行うことはできないのです。

他にも浄化槽工事を行う場合も、電気工事と同様の登録が必要になってきます。

追加工事で500万円を超える場合も許可が必要

追加工事が発生し、請負金額の合計が税込500万円以上となってしまったら、この工事は建設業の許可が必要となります。

未許可業者であれば、この追加工事を行うことはできません。

他の業者に追加工事をしてもらうか、別の工事として新たに契約を結ぶ必要が出てきます。しかし、別の工事となるかどうかの判断は、発注者や工事業者ではなく行政庁となります。

建設業法違反とならないように、適切に対処しましょう。

建設業許可を取得せずに請負うと罰則がある

許可の必要な工事を無許可業者が請け負ってしまったらどうなるのでしょうか。この時は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となることがあります。

また、この後建設業の許可を取得しようとしても欠格要件に該当し、一定期間許可を取ることができません。

許可業者であったとしても、虚偽申請であったり許可業者としての義務を果たさない場合は「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

これらは更新や変更届の提出時に判明することが多く、時に立ち入り調査の対象となり行政庁が訪問し判明することもあります。

個人が違反をした場合でも、その個人が属する法人も罰則の対象となります。

法律上このような罰則があるということを常に意識して下さい。

下請けが許可を取得していないと元請として罰則の対象となる

500万円以上の工事を無許可の下請業者に出し工事が行われた場合、その罰則は下請業者だけではなく元請も受けることとなります。

また、下請業者が何か建設業法違反を起こした際、元請業者にも立ち入り調査が入ることがあります。

建設業を営むということは、全ての業者は法にのっとり適正に工事を行う認識を強く持たなくてはなりません。

そして許可を取得することは、様々な要件をクリアし適正に業務を行うことができる業者であるという行政庁からのお墨付きをもらったということです。

下請業者が元請から許可の取得を求められる事が多いのも、こういった背景があるからなのです。

同業者からの通報でバレることがある

建設業者同士で色々探り合うケースもよくみられます。匿名で行政庁に通報される業者もいます。

許可を持っている業者であるかどうかは、誰でも簡単に調べることができます。

無許可業者が大体的に大きな工事を行ってしまうと、役所に通報されることもあります。特に近隣の同業者同士であると、仕事の奪い合いのような状態となりいざこざが起きやすくなるのも事実です。

その他にも労基署の調査で疑義をもたれ、無許可営業がばれてしまったという業者もいます

逮捕されたケース

許可業者であってもなくても、建設工事を営む業者は建設業法にのっとり適正に業務を行わなくてはなりません。これに違反した場合は、罰則が科せられます。

会社ぐるみで行われていた場合、法人代表者が逮捕される事態となることもあります。建設業界に限りませんが、実際には水面下では色々なことが行われています。

これは現代の建設業界の担い手不足など、様々な要因故のものであると言えます。逮捕されるケースは稀ですが、建設業者として法に従い安全かつ公正な業務を行うことは義務であります。

また、「見せしめ」として逮捕されるパターンがあるのも事実です。

請負金額500万円を下回るための抜け道はない

結論を先に言うと、請負代金500万円の壁を回避する方法はありません。建設業許可を取得するしか道はありません。

契約書を複数に分ける方法は、実際には非常によく行われています。しかし、これはれっきとした違反行為です。

契約分割は許可行政庁の判断を必要とします。

疑問や不安がある場合は必ず事前に行政庁に相談をし、違反となる行為と判断された場合は適切に対処をするようにしましょう。

建築一式工事に該当すると1500万円未満は許可が不要

一般的に「建設業許可取得時の500万円の壁」と言われていますが、建築一式工事に関してはこの金額は1,500万円となります。

許可がなくでもできる建築一式工事における軽微な工事とは、「1件の請負代金の額が1,500万円未満 の工事又は延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事」をいいます。

これは建築一式工事が建物を建てる大きな工事という基本的な考え方であるため、金額要件が他の工事とは異なるのです。

無許可業者が500万円以上の工事を請け負ってしまったとしても、もしかしたら建築一式工事に該当する案件かもしれません。

この時は判断が難しいので、専門である行政書士に確認をしてみるとよいでしょう。

請負金額は自己判断が難しいこともある

発注者から契約内容を提示されたとき、たとえ故意ではなくても法に抵触する事が考えられます。

許可を必要とする業種が違うかもしれません。請負金額が適正ではないかもしれません。

特に経験の浅い業者であれば、判断は難しいものとなります。

疑義がある場合は、事前に行政庁や専門の行政書士に確認をするようにしてください。

建設業許可の窓口では、建設業許可に関するご相談を承っております。

難易度の高い案件も複数の行政法人と連携し、許可取得までの準備からサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

メールでお問い合わせ

建設業許可と500万円に関するよくある質問

建設業許可と500万円に関するよくある質問をご紹介します。

- 無許可で請け負ってしまった後に許可を取得できる?

-

許可の取得は可能です。

しかし、許可行政庁にマークされてしまうことは避けられず、指導を受けることとなります。

無許可営業を繰り返し行っているなど悪意のある場合は、この限りではありません。

無許可営業には法で決められている罰則がありますが、実際のところは建設業の必要性などの観点より見逃されているのも事実です。

また無許可で行った工事について、許可申請時の工事実績として認められるか否かは各許可行政庁の判断となります。

- 公共工事の場合、500万円未満でも許可が必要ですか?

-

公共工事を行う場合は、その団体の入札参加資格をもっていなければなりません。

入札参加資格を得るためには、建設業許可は必須です。

ただし、建設工事ではなく委託や物品などであれば、建設業許可は不要です。

- 常用工事で500万円を超える場合建設業許可は必要ですか?

-

常用工事とは、「現場に人工出しをする契約」です。

工事の完成を約束する「請負契約」ではありません。

常用工事は建設業法における建設業に該当しませんので、建設業許可は不要となります。

- 500万円以下でも施工体制台帳は必要?

-

施工体制台帳の作成義務があるのは元請業者のみです。

そして、建設業者の状況や工事の種類により異なります。

民間工事の場合、特定建設業である元請業者はその工事を下請に出す際にその金額の総額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円)となるときに施工体制台帳の作成が必要です。

公共工事の場合は、元請業者がその工事を下請に出す際金額にかかわらずに施工体制台帳を作成しなければなりません。

また、施工体制台帳が必要な工事の下請業者においては、「再下請負通知書」を作成する必要があります。