無料相談 24時間受付中

03-5579-9973

個人事業主の建設業許可取得について解説【一人親方必見】

個人事業主やいわゆる一人親方であっても建設業許可を取得することがあります。事業拡大や元請けからの要望など取得する目的は様々です。

取得難易度の高いイメージのある建設業許可ですが、令和5年国土交通省の建設業許可業者数の結果についてによると許可取得した事業者の約14%が個人事業主です。

多くの個人事業主が建設業許可を取得していることが分かります。

今回は、煩雑な申請手続きが特徴な建設業許可について、個人事業主が取得する際の注意点や必要書類について解説していきます。

個人事業主は取得要件を満たすことが難しいため、要件を満たしているかどうかを早めに確認することが大切です。不安な方は、行政書士による代行取得や事前相談をしてみましょう。

- 個人事業主は建設業許可を取得するメリットが多くある

- 決算報告書を毎年提出するなどのデメリットもある

- 許可要件を満たすのが難しいため早めに準備をしておく

個人事業主の建設業許可について、詳しく見ていきましょう。

建設業許可の無料相談

建設業許可の窓口では、個人事業主の建設業許可に関するご相談を承っております。

建設業許可を取得する前に、法人化すべきケースもあります。

難易度の高い案件も複数の行政法人と連携し、許可取得までの準備からサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

個人事業主は建設業許可の取得が可能

法人だけでなく、個人事業主(一人親方)も建設業許可を取得することができます。

建設業許可が必要となるのは、税込み500万円以上の建設工事を請け負う場合です。個人事業主や法人であっても同様です。

許可を取得することで、建設業者の安全性や経営状況が良好であることの証明になります。

また、対外的な信頼を得る事を目的として建設業許可を取得する業者もいます。

税込500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可を持っていなくても建設工事を行うことは可能です。

しかし、大規模な工事をおこなったり業務を拡大させるためには、許可を持っていることが必要になるのです。

建設業の許可を取得することはとても大変です。将来的に許可を取得する可能性があるのであれば、早いうちに必要な書類であったり要件であったりを調べておく必要があります。

個人事業主が建設業許可を取得するメリット

個人事業主が建設業許可を取得するメリットは、信頼性の確保や事業の拡大がしやすいことにあります。今後、事業を拡大していくには必須の許可であるといえます。

- 取引先からの信頼性が上がり受任しやすくなる

- 受任できる工事の幅が広がる

- 融資を受けやすく資金調達がしやすくなる

メリットについて詳しく解説します。

取引先からの信頼性が上がり受任しやすくなる

建設業の許可があると、取引先からの信頼が上がります。

建設業の許可を取得するには、厳しい条件をクリアしなければなりません。許可を取得できている個人事業主であれば、財産要件を満たし、経験や資格があることが保証されます。

そのため、取引先は一定の基準を満たした個人事業主へ安心して仕事を依頼することができるのです。建設業許可を持つということは、国や地方公共団体からのお墨付きということになります。

また、なじみの取引先から、先に建設業許可を取得しておくようにとお願いされるケースもあります。

下請けである個人事業主が既に建設業許可を取得できていれば、スムーズに話が進むからです。

このような理由により、許可のない個人事業主よりも圧倒的に受任しやすくなるのです。

受任できる工事の幅が広がる

建設業許可を持っていないと税込500万円以上の工事ができず「軽微な工事」しか対応できません。しかし、許可を取得することで500万円以上の工事を受任できます。

受任できる工事の幅が広がるため、事業を拡大しやすくなるでしょう。

事業の拡大を目指す方は、早めに建設業許可を取得しておくのがよいでしょう。許可がない場合、いい条件の仕事が来たとしても、それが500万円以上だった場合、工事を請けることができないのです。

許可が必要になってから急いで許可申請をしたとしても、許可が下りるまでに最低30日以上はかかってしまいます。

せっかくの好条件でも契約できなくなることもあるのです。

さらに、取引先は元請から、許可業者を下請にするようにと言われていることがあります。この場合、取引先は許可をもっている個人事業主を選ぶ必要があるのです。

建設業許可を持っていない個人事業主との差別化を図り、優位に業務を請け負うためにも、個人事業主に建設業許可は必要であると言えます。

融資を受けやすく資金調達がしやすくなる

建設業許可を持っているかどうかを見るのは取引先だけではありません。銀行も建設業許可の所有の有無を見ています。

銀行で融資を受ける際には、決算書や建設業許可証の写しを提出します。事業の拡大、法人化、新しい設備を導入するにも、建設業者にとって融資はとても大事なものです。

建設業許可の有無によっては、融資額も大幅に変わってきます。

このほか、建設業者向けの補助金や助成金というものがあります。融資と違い、補助金や助成金は返済の必要がありません。

申請は少々大変ではありますが、建設業許可をもっている業者のみ受けることができる補助金や助成金制度があります。

今後の資金調達のためにも、建設業許可取得は大きなメリットとなるのではないでしょうか。

個人事業主が建設業許可を取得するデメリット

建設業許可を取得すると、費用が発生することに加えて、個人事業主の際には求められなかった書類の提出等の義務が発生します。

- 許可の取得費用と更新費用が発生する

- 決算報告書を毎年提出しなければならない

デメリットを踏まえて建設業許可を取得すべきかどうかを判断しましょう。

許可の取得費用と更新費用が発生する

建設業許可を取得するには、申請手数料と行政書士報酬が発生します。

申請手数料とは、許可を取得したい国または地方自治体に払うものです。新規許可であれば、知事許可で9万円です。

また、建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。更新の際にも申請手数料が5万円かかります。

さらに、業務を行うにあたって業種の追加が必要になることもあります。これは「業種追加申請」とよばれ、同じく申請手数料が5万円かかります。

代行申請については、行政書士報酬はだいたい10万円~20万円が相場です。許可取得には費用がかなりかかりますので、その費用対効果も考える必要があります。

決算報告書を毎年提出しなければならない

建設業許可業者は、毎年決算終了後4か月以内に「決算報告書」や「事業年度終了届」とよばれる書類を提出しなければなりません。

個人事業主であれば、4月末までに許可行政庁にこの届出が必要となります。

この書類は、法人・個人問わず、許可を持つ業者はすべて提出必須であり、この届出を怠ると次の建設業の許可更新を行うことができません。

せっかく取得した建設業許可が更新できないとなると問題ですね。

建設業許可は国や地方公共団体が認めた許可です。書類の提出や要件の維持など、いくつかの義務が発生するのは致し方ないことです。

建設業許可は、建設業界において安全性や公平性を保つために定められたもの。建設業許可を持つ以上、しっかりと責任をもって適切に事業を行う必要があるのです。

建設業許可を個人事業主が取得する際に注意しておきたいこと

個人事業主は建設業許可の要件を満たさずに、申請を断念することが良くあります。

申請をする前に、建設業許可の注意点を把握しておきましょう。必要に応じて、要件を満たすための準備を行っていきましょう。要件満たすための裏技に近いテクニックもあります。

- 人的要件を満たすのが難しい

- 許可の取得前に法人化すべきかどうかの判断が難しい

- 要件を満たすための必要書類を前もって準備しておく

- 個人事業主の建設業許可は自分でも申請できる

不明な点は、建設業許可専門の行政書士に相談しましょう。

人的要件を満たすのが難しい

個人事業主は法人に比べて、人的要件を満たすのが難しいと言われています。

建設業許可を取得するためには、個人事業主自身がある一定期間以上建設業に関わった経験がある必要があります。

「経営業務の管理責任者(経管)」とよばれるこの要件については、ほとんどの個人事業主がつまずくポイントとなっています。

経管となるためには、個人事業主として過去5年以上の確定申告資料を準備する必要があります。

特に一人親方などの場合、業務が多忙で決算を毎年正しく行っている人は意外と少ないものです。

建設業許可を取得したいというご相談を受けても、決算資料が5年分用意できない場合もあります。このような時には、十分な書類が準備できるまで数年許可申請をお待ちいただくこともあるのです。

また有資格者がいない場合は、一定期間以上建設業の業務に関わっていたことの証明として、莫大な量の請負契約書等を準備しなくてはなりません。

クリアするのが難しいと言われる、建設業許可の人的要件。では、その人的要件について詳しく見てみましょう。

専任技術者(専技)

建設業許可を取得する人的要件の一つに「専任技術者(専技)」があります。

専技になるためには、建設業法に定める資格を保有している必要があります。

「〇級土木施工管理技士」「〇級建築士」「第〇種電気工事士」といった資格です。

このような資格を有していて、かつその個人事業主において常勤雇用されている人がいれば、専任技術者の要件はクリアとなります。

上記の資格がない場合でも、「法第7条第2項に該当」する人がいれば大丈夫です。

これは「実務経験」とよばれるものです。

基本的には、一つの業種について10年の実務経験が必要となります。複数の業種で許可を取得するのであれば、10年×業種数の経験が必要です。

実務経験を証明するには、必要年数分の書類の準備が必要となります。

経営業務の管理責任者(経管)

「経営業務の管理責任者(経管)」は建設業許可を取得するために数多くの業者がひっかかってしまう人的要件となっています。

経管となるには、自身が建設工事を5年以上行っているということが証明できる個人事業主である必要があるのです。

それを証明するには何が必要なのでしょうか?

まずは、「建設工事業者として過去5年以上の所得税の確定申告書」が必要です。

また、業務が建設工事であることの証明として、その5年分の決算書と連動した時期の「工事請負契約書」「注文書と請書」等が必要となります。

許可行政庁によっては、これらは原本である必要があるところもあります。また、契約書においては相手側の契約印(丸判)が必要なケースもあるのです。

専任技術者の実務経験の証明書類も同様で、こちらは10年分の契約書が必要になることがあります。

経管がいない時はどうすればよいか

建設業許可がすぐに必要だが、でも自身ではその要件を満たすことができない。

そんな時はどうすればよいのでしょうか。

個人事業主の建設業許可取得に関して、「支配人」というものが認められています。

建設業許可の経営管理責任者の資格を持つ人がいれば、その方を支配人として常勤雇用することで、要件が満たされるのです。

この場合、「支配人登記」が別に必要となります。

また、事業専従者として個人事業主に次ぐ立場を有し、建設業の資金管理や契約等を行ってきた人がいる場合は、「経営業務の補佐経験」があるとして認められる場合もあります。

いずれにしても、許可行政庁に確認をしてみる必要がありますので、無理と諦めずに相談をしてみてください。

許可の取得前に法人化すべきかどうかの判断が難しい

個人事業主として業務を行っていくか、法人化をするか、悩まれる方もいらっしゃることでしょう。

建設業許可が必要な場合、個人事業主として先に建設業許可を取得してから法人化するか、法人化してから許可を取るかどちらかを選ぶことができます。

前者の場合、要件さえ整っていれば許可取得ができますので、早期に幅広く業務を行うことができます。

ですが、その後法人化すると、再度手続きが必要となります。

また後者の場合は、会社設立に時間を要するので許可取得までにかなりの期間がかかることでしょう。

法人化することで対外的な信頼もあがり、法人であることを条件とする工事を請け負うことも可能となります。

ケースバイケースとなるので、法人化するかしないか、どのタイミングで許可を取得するかは専門の行政書士に相談をしてみてください。

では次に、法人成りと建設業許可のポイントについて見ていきましょう。

法人成りの際に許可の承継が可能になる法改正が実施

個人事業主として建設業許可を取得したのち法人成りをした場合、許可はどうなるのでしょうか?

こちらについては令和2年10月1日に法改正が行われ、建設業許可に関しての新制度が新設されました。

「事業承継等の事前認可制度」と呼ばれるものです。

以前は許可を取り直す必要がありましたが、この改正により法人化しても従前の建設業許可を継続できるようになったのです。

ただし、個人事業主と法人との間で譲渡契約を結ぶ必要があります。

また、事前に許可行政庁に相談をし認可を受ける必要もあります。この認可を受けるにはそれ相応の期間がかかりますので、計画的に話しを進めることが必要です。

例えば、国土交通大臣許可の場合は、事業承継の申請を承継日の90日前までに行う必要があります。

そして承継者となる法人は、建設業許可の要件を満たしていることが大前提となります。

許可取得と法人化、どちらが先が良い?

このような事業承継制度があっても、法人化を先に行いそれから許可を取得することも可能です。

建設業許可を先に取得する場合は、個人事業主として「許可新規申請」を行い、法人化後に「譲渡認可申請」と二つの申請が必要になってしまいます。

法人化を先に行えば、申請は「許可新規申請」の一回で済みます。

また、許可取得を先に行った場合、事業承継を行えば、個人事業主での建設業の許可番号も変わりません。

取引先を惑わすことがないことも大きなメリットと言えます。

どちらにしても、申請の手続きは難しく労力のかかるものですので、詳しくは専門の行政書士に相談をしてください。

新規で取得し直すと無許可期間が発生する

法改正以前は、法人成りをした場合、個人事業主として取得した建設業許可は一度廃業をし、新たに許可を取得する必要がありました。

そして、新しい許可がおりるまでは無許可の期間が生じていました。

現在も事業承継の制度を使わない場合は、従来と同様に新規で許可を取得する必要があります。

この場合は、許可番号も変わりますし無許可期間も生じます。

この期間に、500万円以上の工事を行ってしまった場合は建設業法違反となってしまいます。

特に個人事業主として建設業許可を取得し長いこと業務を行ってきた方は、請負額が500万円以上の継続した案件があるかもしれませんので注意してください。

個人事業主で許可申請をすると必要書類が少なくなる

個人事業主と法人とでは、申請に必要な書類が変わってきます。個人事業主で申請をしたほうが、書類の種類は少なくなります。

新規許可申請においては、法人での申請においてのみ下記の書類が追加で必要になります。

- 役員等の一覧

- 定款

- 株主資本等変動計算書(決算書)

- 注記表(決算書)

- 株主調書

- 登記事項証明書(商業登記簿)

ただし事業承継制度を使う場合、個人で許可取得した後に法人化をして譲渡認可申請を行う際に、法人として必要な書類の準備が再度必要となります。

要件を満たすための必要書類を前もって準備しておく

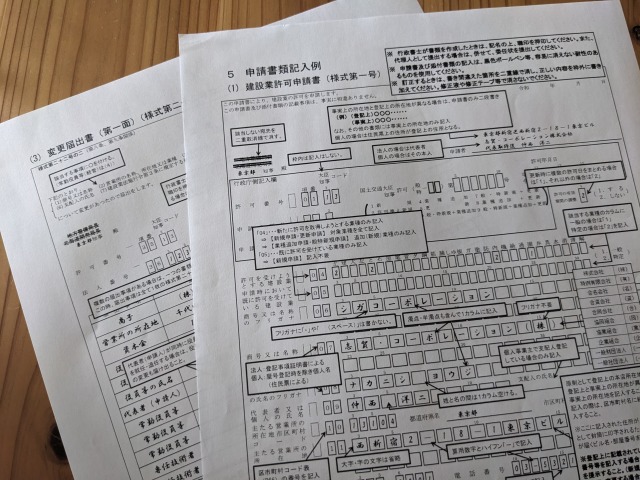

建設業許可申請において、要件を満たすための必要書類は多岐にわたります。

手引きに記載されている書類を用意しても、実際に申請窓口で不備や不足が見つかることはよくあることです。その場合は申請することができず、再度書類を準備しなくてはなりません。

申請にはどのような書類が必要か、事前にしっかりと確認をしておく必要があります。

時間と労力のロスを少なくするためにも、許可を取得したい場合は早めに専門家に相談をしておくことをお勧めします。

また、特に注意したい書類として、「工事経歴書」があります。これは書き方にも特徴があり、決まった形式で作らないといけません。

工事経歴書には、過去の工事実績を記載する必要があります。

許可を取得したい場合は、早いうちから必要年数分の注文書や工事台帳を準備しておくとよいでしょう。

この他にも証明書類として、「住民票」や「身分証明書」、「納税証明書」などが必要となります。

基本的には、有効期限が申請日より3か月以内に取得したものが必要になります。

こちらはあまり早いうちから準備してしまうと期限切れとなることもあります。取得時期には注意をしてください。

個人事業主の建設業許可は自分でも申請できる

許可取得を考えている個人事業主は、ご自身で申請をすることも可能です。

日ごろから書類の処理を丁寧に行い、適切に業務を行っている個人事業主であれば、申請はそれほど難しいものではありません。

法人であれば、必要な書類を各部署に手配したり稟議が必要になったりします。

その分、個人事業主はご自身の管理の下で準備が行えるので、申請が楽と言えるでしょう。

また、行政書士報酬といった代行費用もかからずに済みます。

このように自身で申請するメリットもありますが、手続きの大変さを考えると専門の行政書士に依頼したほうが良いです。

万が一、ご自身で申請して許可が下りなかった場合でも、専門の行政書士であれば許可を取得できるための術を知っている可能性があります。

個人事業主の建設業許可申請の流れ

個人事業主が建設業許可を申請する際の流れについて説明をします。

- 申請する行政庁の建設業許可手引きを入手する

- 要件を満たしているか確認する

- 必要書類の一覧を参考にして、書類の準備をする

- 申請書を作成する

- 申請する行政庁に書類を提出する

- 不足や不備がなければ、書類が受理される

- 標準処理期間を経て、許可がおりる

書類が受理され処理が行なわれている間にも、追加の書類依頼や内容確認の連絡が来ることがあります。

また、補正の指示があった場合は、早急に対応しましょう。対応が遅れるとその分許可が下りるのが遅くなります。

ミスなく建設業許可を取得したい方は行政書士による代行取得を依頼しましょう。

建設業許可の無料相談

建設業許可の窓口では、個人事業主の建設業許可に関するご相談を承っております。

建設業許可を取得する前に、法人化すべきケースもあります。

難易度の高い案件も複数の行政法人と連携し、許可取得までの準備からサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

個人事業主の建設業許可に必要な書類一覧

個人事業主が建設業許可を申請する際に、主に必要な書類の一覧です。

- 建設業許可申請書【様式第一号】

- 営業所一覧【申請書別紙二(1)】

- 専任技術者一覧表【申請書別紙四】

- 工事経歴書【様式第二号】

- 直前三年の各事業年度における工事施工金額【様式第三号】

- 使用人数【様式第四号】

- 誓約書【様式第六号】

- 健康保険等の加入状況【様式第七号の三】

- 貸借対照表【様式第十八号】

- 損益計算書【様式第十九号】

- 営業の沿革【様式第二十号】

- 所属建設業者団体【様式第二十号の二】

- 主要取引金融機関名【様式第二十号の三】

- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書【様式第七号】

- 常勤役員等の略歴書【様式第七号別紙】

- 専任技術者証明書【様式第八号】

- 専任技術者としての資格を有する事を証明する資料

- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書【様式第十二号】

- 身分証明書【本籍地のある役所にて取得】

- 成年被後見人及び被保佐人に登記 されていないことの証明書【法務局、地方法務局の本局の戸籍課で発行】

- 個人事業税 納税証明書

- 住民票【経管・専技について必要】

- 営業所の写真

- 健康保険証等【経管・専技について必要】

- 所得税の確定申告書【税務署の受付印があるもの】

- 申請手数料(収入印紙等) 9万円【知事許可の場合。※大臣許可は15万円】

こちらは標準的なものとなり、申請行政庁によっては書類が異なる場合もあります。書類によっては写しは不可で原本が必要な都道府県もあります。

詳しくは、申請先の建設業許可の手引きを確認してください。